昆仑万维方汉WAIC重磅演讲:AI技术正在重塑全球产业生态

7月26日-28日,2025世界人工智能大会(简称WAIC 2025)在上海隆重举行。昆仑万维董事长兼CEO方汉受邀参加2025世界人工智能大会“共赢金砖”论坛、中国信通院大模型智塑全球产业新秩序论坛,分别发表了两场主旨演讲,系统阐述了昆仑万维在AGI与AIGC领域的战略布局与产品成就。

他不仅展示了天工超级智能体(Skywork Super Agent)和Mureka等明星产品的硬核实力,更分享了其对全球AI产业未来走向的深刻洞察,彰显了⼀位行业领军者高度前瞻性的视野。

方汉在2025世界人工智能大会“共赢金砖”论坛上发表主旨演讲

7月27日,2025世界人工智能大会“共赢金砖”论坛在上海市徐汇区成功举办。论坛由中华人民共和国工业和信息化部、世界人工智能大会组委会指导,中国—金砖国家人工智能发展与合作中心(依托中国信通院建设)主办。论坛集结全球政产学研界权威力量,包括外籍院士、金砖国家及国际组织高级别领导出席。多国的官方代表、超30个国际机构的70余位外籍专家出席本次论坛。

方汉在中国信通院WAIC 2025大模型智塑全球产业新秩序论坛上发表主旨演讲

7月28日,中国信通院WAIC 2025大模型智塑全球产业新秩序论坛在上海市徐汇美高梅酒店举办。论坛由中国信通院承办,华东分院协办,聚焦大模型的技术演进与垂类领域的应用创新,全面展示大模型产业的最新进展及对各行业的变革力量。

在这两场高规格的演讲中,方汉介绍了昆仑万维近一年来在AI产品创新及落地层面的实践经验。多款AI产品以卓越的产品力驱动全球化市场拓展,取得了业内瞩目的成就。

产品创新:AI全面重塑生产力

2025年5月,昆仑万维推出了其在AI Agent领域的旗舰产品——Skywork超级智能体,旨在将过去需要耗费大量人力的研究与内容创作工作,通过AI能力实现指数级效率提升。

Skywork的核心魅力在于,它彻底解决了AI最令人头疼的“幻觉”问题。它生成的每⼀份报告、每一页PPT,都建立在可被追溯的真实数据之上,如同为用户配备了⼀支永不疲倦、严谨细致的研究团队。方汉在现场生动地描述道:“我们能将普通人8小时的研究工作,缩短到8分钟。”这不仅仅是效率的提升,更是对传统工作模式的颠覆。

该产品的核心技术优势在于其基于全球领先的Deep Research框架。据方汉介绍,该自研框架在权威评测集GAIA上取得了82.42分的高分,超越了OpenAI Deep Research和Manus,位居第一(2025年5月10日数据)。

这款智能体能够以⼀个简单的指令为起点,自动进行深度研究,最终“开花结果”,生成包括Word文档、PPT、Excel表格,乃至播客和视频在内的多模态内容。Skywork的问世,宣告了AI Agent不再是遥远的概念,而是已经走进办公室、赋能每个人的强大工具。

在AIGC的另一关键赛道——AI音乐,昆仑万维同样取得了世界级的突破。2024年4月,昆仑万维发布了第一代音乐生成模型Mureka V1(SkyMusic),吸引了全球超过100个国家和地区的用户访问;2025年3月,模型迭代至Mureka V6,同时推出Mureka O1模型。Mureka O1作为全球首款音乐推理大模型,性能超越Suno、模型登顶SOTA。2025年7月,模型持续迭代至Mureka V7,同时推出全新的音频模型Mureka TTS V1。Mureka AI音乐生成平台凭借持续深耕及多项技术创新,正迅速成为全球AI音乐市场的领导者。

方汉在演讲中透露:“Mureka在今年3月份的访问量增速位居全球AI音乐市场第一,我们预估其年化流水收入(ARR)能达到约1200万美金。”

Mureka的成功并非偶然,其背后是坚实的技术壁垒与精准的产品定位:

首创CoT技术:Mureka O1中包含了Mureka团队发布的音乐生成领域的创新研究成果——MusiCoT,不同于传统自回归模型逐步生成音频,MusiCoT首次在细粒度音频Token预测前预生成整体音乐结构,大幅提升生成音乐的结构连贯性与乐器编排精准度。

开放与定制化:Mureka V6是首批开放API服务和微调(Fine-tuning)功能的高质量AI音乐平台。用户不仅可以调用其强大功能,还能上传私有数据,训练专属的音乐模型,满足个性化创作需求。

全球化布局:Mureka V6支持多达10种语言的歌曲创作;Mureka V6和O1模式支持多元化的音乐创作风格及情感表达。曲风涵盖爵士(Jazz)、电子(Electronic)、流行(Pop)、乡村(Country)、节奏布鲁斯(R&B)、灵魂乐(Soul)、蓝调(Blues)、摇滚(Rock)、舞曲(Dance)等,并提供音色克隆、音轨分离等专业功能,使其在全球范围内获得了⼴泛的用户基础。

良品率大幅提升:目前Mureka V6迭代至Mureka V7,大幅提升旋律动机与编曲质量,人声与乐器真实度进一步增强,做出来的每一首歌都好听;良品率从V6的43.4%提升到57.7%,人声真实度和表达力提升44%,整体音质提升近一倍。

Mureka的崛起,不仅是昆仑万维技术实力的体现,也预示着AI音乐正从玩具式应用,向专业化、商业化的创作工具演进。

前瞻视野:洞悉AGI与AIGC的未来航向

除了展示产品,方汉的演讲更引人深思的是他对AI产业底层逻辑的剖析。他的⼀系列观点,为我们描绘了⼀幅清晰的产业发展路线图,为AGI产业发展提供了参考。

垂直领域为王:通⽤Agent并非终极答案

在行业普遍追逐“超级应用”和通用Agent的热潮中,方汉冷静地提出了反向观点:通⽤Agent在逻辑上不成立,垂直领域的深度优化才是未来。他以计算机发展史为例,Windows操作系统之上诞⽣了专业的Office、Adobe等软件,而非一个万能程序;安卓系统之上也繁荣着亿万个垂类APP。他认为,AI时代同样如此。

方汉指出,AI的智能来源于对高质量过程数据的学习。目前,只有编程(GitHub上的代码提交、迭代记录)和基础数学(全球K12教育的解题步骤)拥有海量、优质的过程数据。而绝大多数行业,数据虽多,却缺乏揭示“如何做”的过程记录。因此,通用大模型无法在所有行业都达到理想的智能水平,这为深耕特定行业的垂直Agent留下了巨大的发展空间。

高频应用定胜负:商业价值的核心驱动力

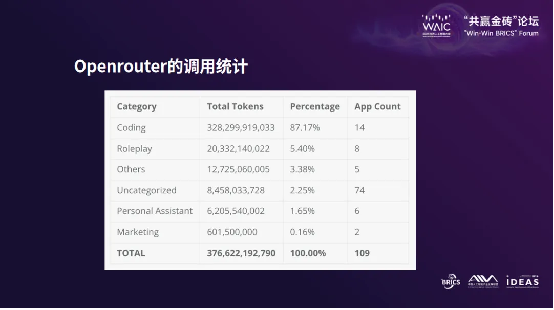

“高频与低频决定了增长速度。”方汉一针见血地指出了AI应用商业化的关键。他引用全球大模型调用平台OpenRouter的数据,生动地揭示了当前AI的真实落地场景。

如图所示,代码生成(Coding)以87.17%的绝对优势占据了Token消耗量的榜首。方汉分析,这得益于代码模型能⼒成熟且编程本身是高频、高消耗的刚需。紧随其后的是AI聊天(Roleplay),而其他应用占比极低。这⼀数据有力地证明了,只有那些能够融入用户日常工作流、被高频使用的应用,才能产生巨大的商业价值和用户粘性。

他进⼀步推演,TTS(文本转语音)、图片生成因其高频属性已催生出ElevenLabs等独角兽。而下一个爆发点将是视频生成,其Token消耗量巨大,将首先在广告、电商等短视频场景普及,最终向长视频领域渗透,成为继代码之后最⼤的价值洼地。

中国AI出海新范式:成本、速度与软硬结合的独特优势

作为一家94%收入来自海外的企业,昆仑万维在AI出海方面积累了丰富经验。方汉总结了中国AI企业在全球竞争中的三大独特优势:

1.极致的成本控制:中国工程师在模型推理优化上不遗余力,并能利用消费级显卡等资源,使得推理成本远低于海外同行。他举例,在AI聊天赛道,中国企业的百万Token成本可做到5-7分人民币,而美国同行约为5-10美分,成本差异高达7倍以上。

2.惊人的迭代速度:中国工程师的勤奋举世闻名。方汉分享了⼀个案例,其团队能做到每周迭代产品,而海外竞争对手最快只能做到每月⼀次。这种“中国速度”在快节奏的AI竞赛中是强大的护城河。

3.紧密的软硬件结合:中国拥有全球最强的硬件制造生态。这种地利优势使得中国的AI企业能更便捷地将大模型与硬件结合,创造出如AI会议纪要硬件等创新产品,这是硅谷所担忧的。

同时,他也坦诚地指出了中国企业出海的“水土不服”。

1.对海外落地产品的感知差异:中国人使用互联网的习惯其实跟欧美市场存在很大差异,中国人基本是一部手机走天下,手机里所有的应用都比较成熟。而美国有大量的PC和Web的应用,“这一点上我觉得中国企业往往会把在国内的感知带到海外去,这会导致非常大的落差。”

2.中国公司在To C时代严重依赖于买量增长:对于非买量增长的方向如SEO、ASO,甚至最新的针对LLM的搜索优化,中国公司做得都比较差。在社媒跟媒体上的营销也存在短板,这是中国企业在海外发展的一些大的短板。“只有做到杀手级的特性,才能以足够低的成本去获取用户,不管是DeepSeek还是Manus,都给我们证明了这一点。”

3.使用频率与模型能力决定了增长速度。“不管是在代码、聊天、TTS、Music、Image和Video等领域,大家可以看OpenRoute,现在排名第一的Talk消耗使用是代码领域,已经超过87%,就是因为代码的使用频率及模型能力达到了一个拐点之后,就会获得最大的市场份额跟增长空间。所以Windsurf这些市场估值目前是最高的。”

远见卓识,领航AGI新秩序

从Skywork超级智能体对生产力的重塑,到Mureka对AI艺术创作的引领,昆仑万维正以坚实的产品矩阵在全球AI市场中占据领先地位。未来,昆仑万维将继续保持在AGI和AIGC领域的高度前瞻性视野,持续深耕AGI创新及推动AIGC在全球的落地,成为重塑全球AI产业新秩序的领航者。

龚斯轩

- 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议。据此操作,风险自担。

- 版权声明:凡文章来源为“大众证券报”的稿件,均为大众证券报独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“大众证券报”。

- 广告/合作热线:025-86256149

- 举报/服务热线:025-86256144